昨天深夜守着直播看神舟二十一号发射,火箭尾焰窜起来的时候,我在电脑前拍了下桌子——那团火,比重庆老火锅的辣油还热;今天早上刷到南极考察队出征的消息,看见“雪龙”号的船头劈开水面,突然就想起楼下早餐店的“双拼面”——中国人的奋斗,从来都是“两边都要旺”。

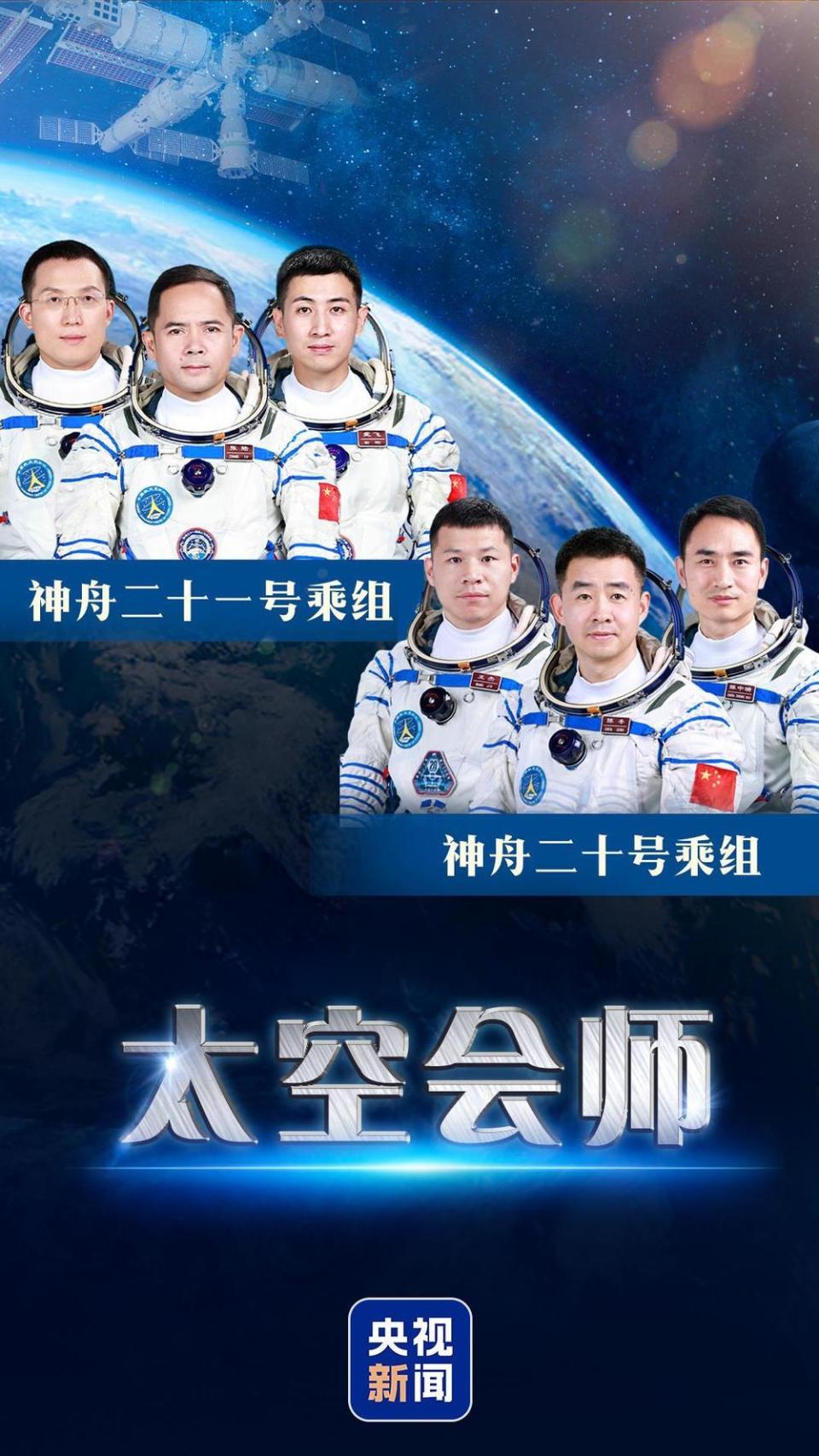

先说说“天上的事”。10月31日23点44分,酒泉的风里裹着火箭的轰鸣,神舟二十一号带着3名航天员往38万公里外的空间站飞。这趟“太空快递”跑得是真快:11月1日凌晨3点22分,也就是发射后不到4小时,飞船就“咔嗒”一声对接上了天和核心舱前向端口——这速度破了神舟飞船交会对接的最快纪录!紧4点58分,神舟二十号的航天员们打开舱门,两拨人在太空里握上手,屏幕里飘着的中国国旗晃了晃,我身边的实习生小周突然说“原来太空里的握手,比地面还暖”。这是中国航天第7次“太空会师”,每一次“见面”,都是技术堆出来的“稳”,也是航天员拼出来的“准”。

再说说“冰上的事”。就在神舟二十一号对接成功的同一天上午,上海外高桥码头的“雪龙”号和“雪龙2”号一起鸣笛——中国第42次南极考察队出发了。这趟“冰雪远征”要走8万海里,跨过赤道的热,闯过“咆哮西风带”的狂(就是那种能把船掀得直晃的暴风带),目的地是1.5万公里外的南极大陆。队里有500多个队员,来自国内80多家单位,还有泰国、智利的科研人员跟着一起去。他们要干的事不少:把秦岭站的配套设施建得更完善,在阿蒙森海测测海水温度,试试咱们国产的新装备好不好使,还要和其他国家一起搞科研——用考察队里重庆籍队员的话说,“南极不是某一个国家的,是全人类的,咱们中国人要把脚印踩在对的地方”。

今天刷微博,看见网友的评论特别“接地气”。有个60后大叔说“我当年追过阿波罗登月,现在追中国的神舟,感觉咱们的飞船比他们的还稳”;有个90后妈妈说“我儿子指着雪龙号问,那船能装下我的玩具吗?我告诉他,那船装的是‘未来的秘密’”;还有个00后大学生说“我学海洋科学,以后也要去南极,把论文写在冰面上”。你看,不管是爷爷辈、父母辈还是年轻人,中国人的奋斗从来都不“高冷”——它是长辈的回忆,是父母的骄傲,是年轻人的目标。

做了十几年新闻,我最懂“巧合里的必然”。昨天上太空,今天闯南极,两天两场出征,看起来是“赶巧了”,其实是“攒够了”。神舟二十一号的“快”,是航天人熬了无数通宵调出来的;雪龙号的“稳”,是造船师傅敲了 thousands 块钢板练出来的;考察队的“远”,是队员们攒了几个月行李准备出来的。中国人的“了不起”,从来不是喊出来的,是做出来的——往天上走,是为了看更远的星;往冰里闯,是为了探更深的谜。就像重庆老茶客说的“茶要泡三道才浓,路要走三遍才熟”,咱们的奋斗,就是这样一步一步,越走越宽。

最后想说,不管是太空里的对接,还是南极的启航,都是中国人“不服输”的模样。昨天的火,今天的船,明天的路,咱们接着走——毕竟,奋斗这回事,从来没有终点,只有下一站。